Feedbackkultur

This is a subtitle for your new post

In den meisten Trainings lernen Mitarbeiter und Führungskräfte, wie man positives und konstruktiv-kritisches Feedback gibt. Mit den besten Vorsätzen gehen sie zurück in den Arbeitsalltag und oft passiert - wenig. Wir vermeiden, andern Feedback zu geben und bekommen nicht viel.

Der Ruf nach mehr Wertschätzung ist vielfach zu hören, Menschen erhoffen sich durch positives Feedback anerkannt und als wichtiger Teil des Teams zu fühlen. Doch wie berechtigt ist dieser Wunsch nach Wertschätzung und persönlicher Anerkennung im Arbeitsleben eigentlich? Schon als Kinder wünschen wir uns, von unseren Eltern gesehen zu werden und möglichst positive Resonanz zu erhalten. Manchmal suchen wir als Erwachsene umso mehr Anerkennung im Beruf, je weniger wir als Kind bekommen haben. In Unternehmenskulturen, in denen nach dem Motto “ned geschimpft is gelobt gnua” gearbeitet wird, fühlen sich gerade diejenigen, die Anerkennung und Resonanz so dringend brauchen, ungesehen und nicht gewürdigt. Hier wäre es nützlich, wenn wir uns als Erwachsene weniger von der Anerkennung anderer abhängig machen würden. Dann würden wir in resonanzarmen Kontexten einfach gut für uns selbst sorgen und uns die Anerkennung geben, die wir uns von anderen wünschen.

Nichtsdestotrotz ist ein Umfeld, in welchem unsere Arbeit von anderen gesehen wird und wir das Gefühl zu bekommen, einen sinnvollen Beitrag zu leisten, sicher wünschenswert. Dabei kommt Führungskräften eine zentrale Rolle zu, indem sie Mitarbeitende in ihren Bemühungen wahrnehmen und ihnen angemessene Rückmeldung geben: “Ich habe gesehen, wie du dich bei der Organisation unseres Sommerfestes engagiert hast und möchte dir für deinen Beitrag danken!”. Eine Kultur, in welcher ein freundlicher und aufmerksamer Umgang miteinander gepflegt wird, trägt zu Mitarbeiterzufriedenheit und -engagement bei.

Neben positivem Feedback oder „Wertschätzung“ sollten auch Verhaltensweisen, die als weniger zielführend erlebt werden, in Form von kritischem Feedback angesprochen werden. Dabei ist es wichtig, den eigenen Anteil an der Wahrnehmung störender Aspekte im Auge zu behalten: Sind es nur meine persönlichen Befindlichkeiten, die mich antreiben oder gibt es einen Veränderungsbedarf im Sinne einer besseren Zusammenarbeit und Arbeitsleistung? Hier bewegen wir uns in der Grauzone subjektiver Wahrnehmungen, in der es oft nicht möglich ist, eine objektive Wahrheit zu finden. Wir sind in unserer Selbstreflexion und Bereitschaft, in der Auseinandersetzung mit anderen, eine gemeinsame Sichtweise zu finden. Dafür kann Feedback eine hilfreiche Methode sein, die eigene Wahrnehmung einer Situation und die persönliche Reaktion darauf mit anderen zu teilen und einen Wunsch für zukünftiges Verhalten zu äußern. So kann der andere etwas über seine Wirkung auf uns erfahren, sein eigenes Verhalten reflektieren und im Idealfall sein Verhalten anpassen. So kann Zusammenarbeit durch Feedback besser gelingen.

Als Führungskraft tragen wir unternehmerische Verantwortung, nicht nur für die Arbeitsergebnisse, sondern auch für die dafür erforderliche konstruktive Zusammenarbeit. Um das zu erreichen, stehen Führungskräfte stärker in der Verantwortung, ihren Mitarbeitenden bei nicht adäquaten Leistungen oder ungünstigem Verhalten eine entsprechende Rückmeldung zu geben.

Je nach persönlicher Neigung fällt uns das mehr oder weniger leicht. Manche Menschen sind schnell bereit, andere zu kritisieren, manchmal wenig einfühlsam und rein an abstrakten oder persönlichen Anforderungen orientiert. Andere wiederum vermeiden jegliches kritische Feedback aus der Befürchtung heraus, andere zu überfordern oder die Beziehung zu gefährden. Wie gut und leicht uns das Ansprechen schwieriger Themen gelingt, hat auch mit unseren persönlichen Prägungen zu tun: Wie sicher fühlen wir uns im Kontakt mit anderen, wie gut gelingt es uns, eine Beziehung aufzubauen? Wie riskant für die Beziehungen empfinden wir es, Themen offen anzusprechen?

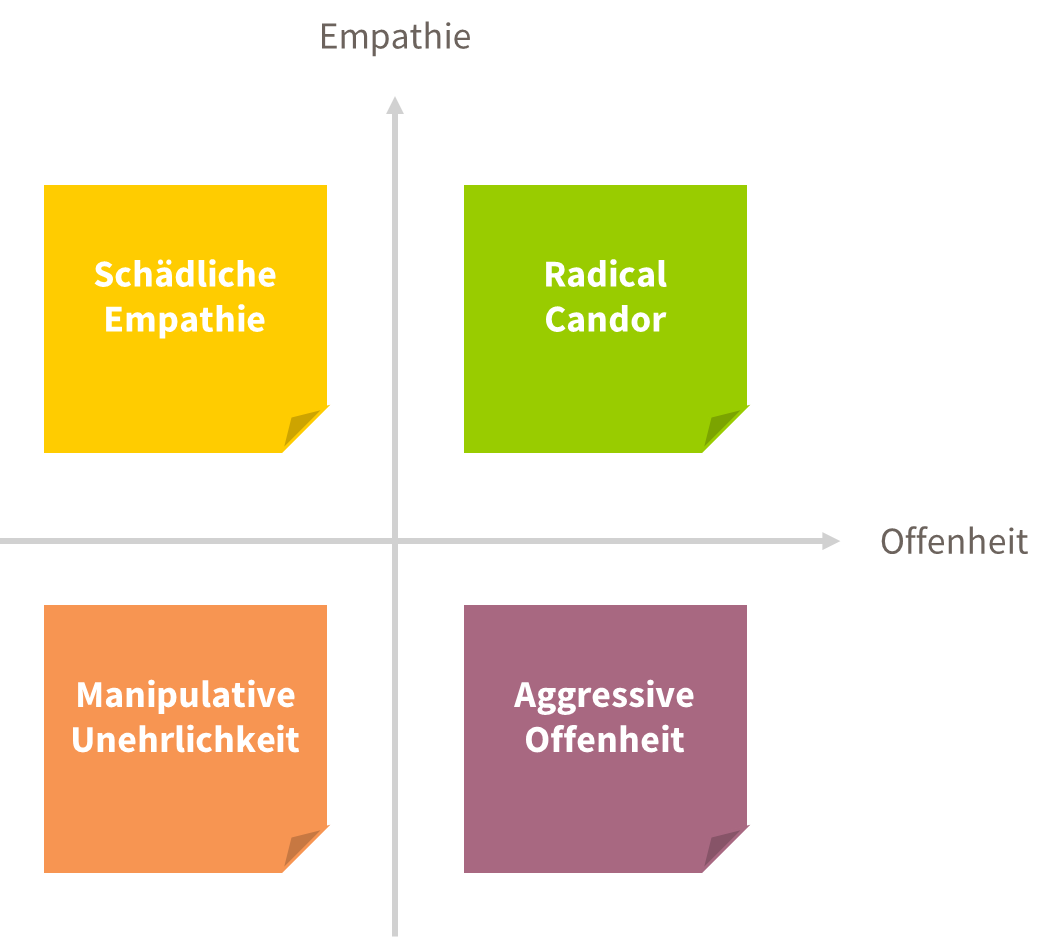

Kim Scott liefert mit ihrem Ansatz Radical Candor eine hilfreiche Landkarte zur Orientierung über förderliche und weniger förderliche Feedbackhaltungen.

Kim Scott (2019) Radical Candor. New York, St. Martin

Wenn wir den Mut haben, unangenehme Themen offen anzusprechen und gleichzeitig in einem wertschätzenden Kontakt mit dem anderen zu bleiben, bewegen wir uns im Quadranten „Radical bzw. Compassionate Candor“. Wir sind in der Lage, anderen unsere Wahrnehmungen offen mitzuteilen, uns empathisch für ihre Sichtweise zu interessieren und so idealerweise zu einem gemeinsamen Verständnis zu gelangen. So ermöglichen wir Entwicklung, sei es für den einzelnen Mitarbeiter/die einzelne Mitarbeiterin oder in der Führung und Zusammenarbeit.

Wenn wir im Interesse der Harmonie oder der eigenen Bequemlichkeit Konfrontation vermeiden, teilen wir kritische Wahrnehmungen nicht mit. Wir geben wir anderen keinen Anstoß, das eigene Verhalten zu reflektieren und sich besser auf Anforderungen einzustellen. Wir versäumen es als Führungskraft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Probezeit ein angemessenes Feedback zu geben, damit diese sich ein für sie besser geeignetes Umfeld suchen können. Oft werden durch ein solches Vermeidungsverhalten „Problemfälle“ geschaffen, die weder den Betroffenen noch dem Unternehmen gut tun. Kim Scott bezeichnet dieses Verhalten als „schädliche Empathie“.

Wenn wir vermeiden, kritische Themen im Kontakt anzusprechen, suchen wir ein Ventil, indem wir unsere Unzufriedenheit zum Beispiel mit Dritten besprechen, d.h. wir reden übereinander statt miteinander. Je nach Unternehmenskultur und Führungsverhalten kann dies ein sinnvolles Verhalten sein, um sich vor negativen Konsequenzen zu schützen oder indirekten Einfluss zu nehmen. Für Unternehmen sind solche Verhaltensweisen eher ungünstig, da so notwendiger Diskurs nicht erfolgt und Entscheidungsprozesse nicht sinnvoll gesteuert werden können.

Wer eher wenig kontaktvolle Beziehungen zu anderen hat, kann negatives Feedback ungebremst durch Empathie geben und so für andere unangenehme Situationen schaffen. Kim Scott nennt diesen Quadranten „aggressive Offenheit“. Autoritäre bis hin zu cholerischen Chefs waren vor 20 bis 30 Jahren in Unternehmen noch verbreiteter, die Akzeptanz für dieses Führungsverhalten hat deutlich abgenommen. Auch bei extrem leistungsorientierten Menschen lassen sich solche Verhaltensweisen aufgrund des Drucks, unter den sie sich selbst setzen, durchaus beobachten. Dieses wenig erwünschte Feedbackverhalten beobachten wir manchmal auch bei Menschen, die unter Druck geraten, weil sie sich zu lange im Quadranten der „schädlichen Empathie“ bewegt haben und nun gefühlt mit dem Rücken zur Wand stehen.

Alles in allem zeigt sich, dass das viel beschworene Feedback alles andere als eine leichte Übung ist und es hier auch keine Patentrezepte gibt. Im Idealfall erfahren wir als Feedback-Empfänger eine positive Resonanz und fühlen uns bestätigt oder können durch eine kritische Rückmeldung unser Verhalten reflektieren und uns weiterentwickeln. Als Feedbackgeber nehmen wir Einfluss auf das Gelingen von Zusammenarbeit und das Erreichen von Arbeitsergebnissen. Dabei werden wir unweigerlich mit unseren eigenen Mustern konfrontiert und treffen auf die der anderen. Daraus lassen sich gemeinsame Wege entwickeln.

New Title